図1:カーボンナノチューブの巻き方

可飽和吸収帯としてのSWNT

カーボンナノチューブの回復時間は高速である(~1 ps)。これは、半導体ナノチューブ中での励起状態エネルギーが、非常に速いチューブ間の相互作用によって移動し、金属ナノチューブによって逃がされるためである。また、カーボンナノチューブはその異方性のため、偏光に依存した吸収特性を持つ。 具体的には、CNTの長さ方向では光吸収や発光が起こりやすく、直径方向では光吸収や発光が起こりにくい。

半導体的性質を示すSWNTは、近赤外波長領域(1.2~2.0 μm)に非常に強い光吸収をもつため、光通信波長領域で可飽和吸収体として利用される。この吸収体の波長は,SWNT の直径に依存する。SWNTの代表的な合成方法は,アーク放電法,レーザー蒸着法,化学的気相成長法(CVD法)の3 つである。

CNTと超短パルス光源

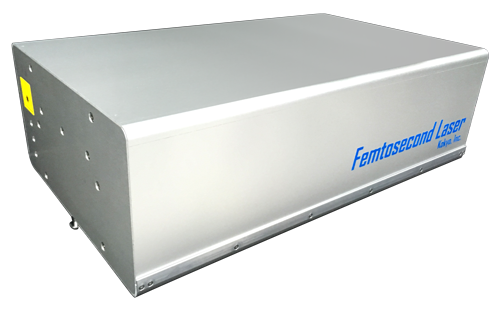

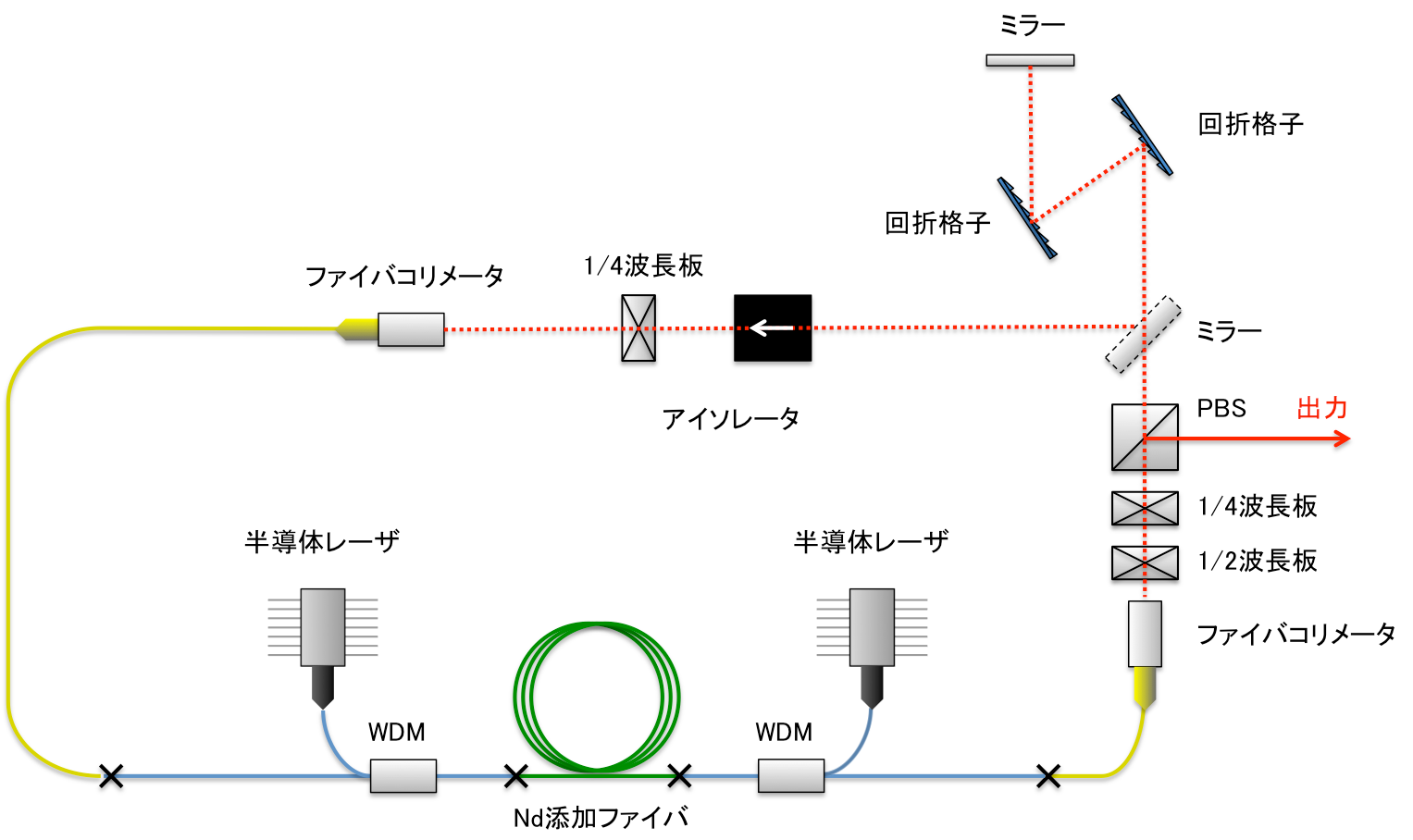

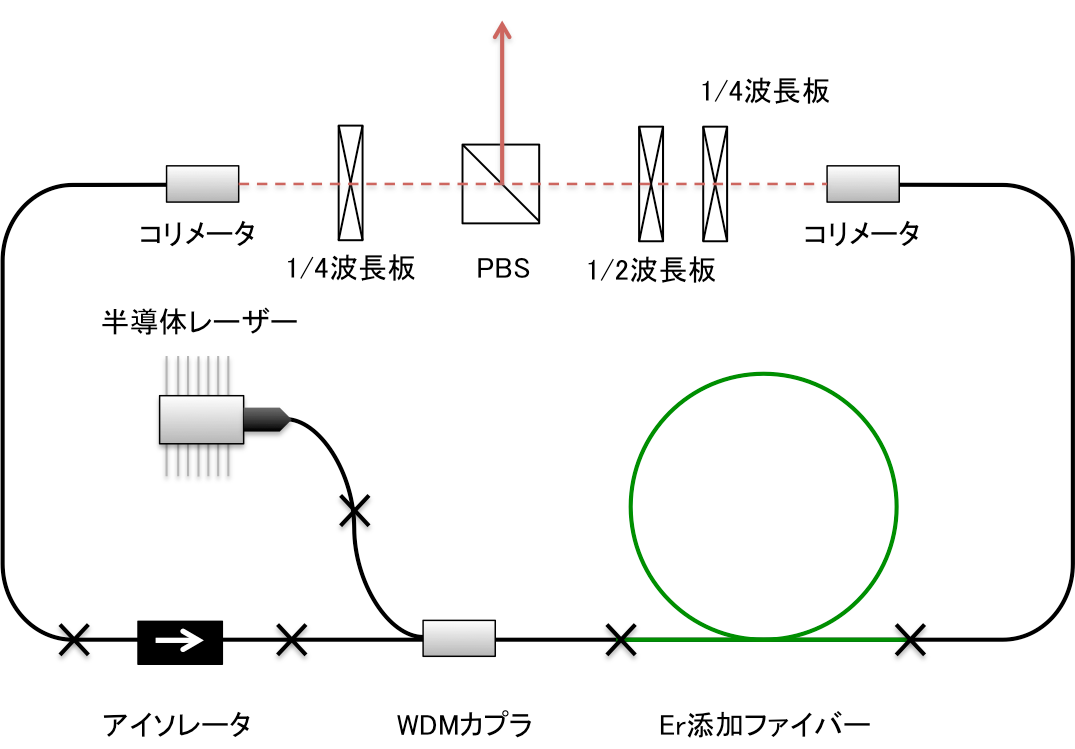

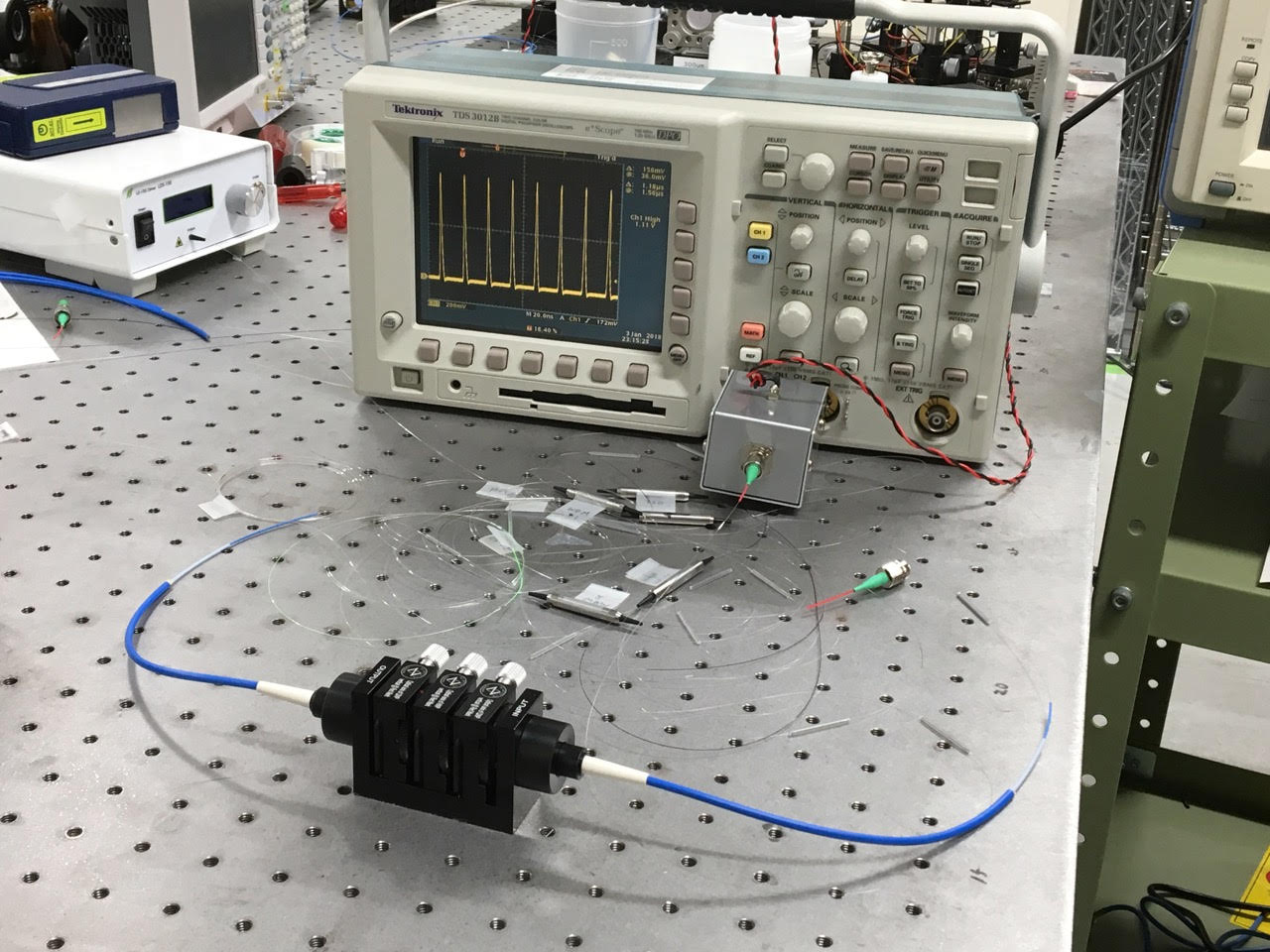

CNT を可飽和吸収素子として用いた受動モード同期光ファイバーレーザーは、2003 年に初めて報告された[1]。吸収波長ピークが1.68 μm 付近、波長幅が0.4 μm 程度のスプレー法によるCNT薄膜(厚さ~1 μm)をエルビウムドープ光ファイバーレーザー中に挿入することにより、受動モード同期によって最短で318 fs のトランスフォームリミットに近い短パルスをセルフスタートで発生させることに成功している。またCVD を直接合成したCNTでもフェムト秒領域でのモードレーザーの実現に成功している[2]。その後,様々なCNT 素子を用いたファイバーレーザーが構築されている[3]。

CNTデバイスの構成

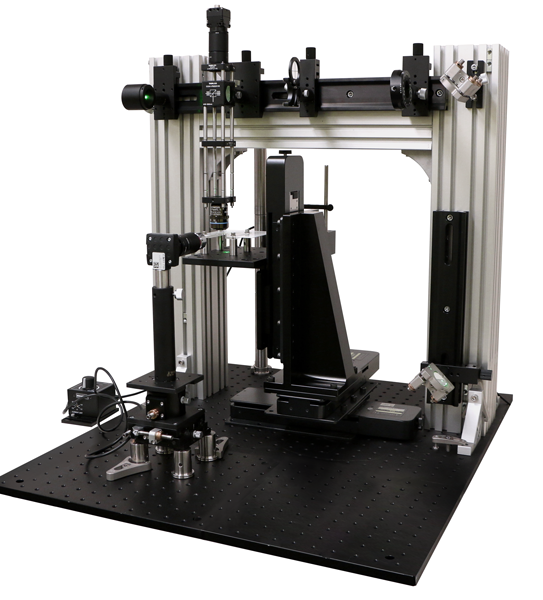

CNT デバイスの構成としては、光路に対してCNT 薄膜を垂直に配置するのが一番単純なものである。また、CNT は機械的な強度が高いことからCNT 薄膜を光ファイバーコネクタ間に挟み込むことも可能であり、光ファイバーレーザーとの相性も良い。しかしこの方法の欠点として、光がCNT薄膜の狭い場所に集中するため、高出力時にダメージが起こるという点があげられる。この問題を克服して高出力化を図るため、CNT 薄膜を導波路/光ファイバーのコア部分の上部に配置し,エバネッセント波によりCNT 薄膜と光を結合させる構造と、CNT をコア中にドープまたは注入する構造も提案されている。ただ、これらの方法には作製が困難といった問題点がある。 現在、SWNTの精製方法(直径・分離方法など)や,デバイス化(直接堆積・フィルム化など),共振器への挿入方法や、共振器の構成(形・分散値・偏光状態・挿入場所)などが精力的に研究されている。

単層カーボンナノチューブのメーカー

- 名城ナノカーボン

- Carbon Nanotechnologies Inc.

- NanoIntegris

- Cheap Tubes Inc

- Nanothinx S.A.

- Arry International Group Limited

- Bayer MaterialScience AG’s Baytubes

- BuckyUSA

- Carbon Nano Materials R&D Center

- carbon NT&F 21

- Carbon Solutions, Inc.

- Timesnano

- Helix Material Solutions, Inc.

- MER Corporation

- NanoCarbLab

- Nanocs, Inc.

- Nanocyl S.A.

- NanoLab

- NANOSHEL

- Raymor Industries, Inc.

- SES research

- Shenzhen Nanotech Port Co., Ltd.

- Sun Nano webstore

- Thomas Swan

- ナノカーボンデバイス研究センターCNT合成チーム

Reference and Links

- [1]Sze Y. Set, Member, IEEE, Hiroshi Yaguchi, Yuichi Tanaka, and Mark

Jablonski, Member, “Ultrafast Fiber Pulsed Lasers Incorporating Crbon

Nanotubes”, IEEE JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN QUANTUM

ELECTRON, 10, No.1, 137-146 (2004). - [2]S. Yamashita, et al.: Opt. Lett., Vol. 29, p. 1581 (2004).

- [3]Tawfique Hasan, et al., ADVANCED MATERIALS, 21, 3874-3899 (2009)

―光ファイバーの基礎特性― - Y. Senoo,et.al., “Ultralow-repetition-rate, high-energy, polarization-maintaining, Er-doped, ultrashort-pulse fiber laser using single-wall-carbon-nanotube saturable absorber,”Optics Express, Vol. 18, Issue 20, pp. 20673-20680 (2010)

- Fujitsu、 半導体業界が注目する新しいナノカーボン材料の発見

- Tech-On!、新素材 カーボンナノチューブ

- 旬な素材、単層カーボン・ナノチューブ

- フラーレン、単層カーボンナノチューブ、複層カーボンナノチューブの用途・生産量、開発動向調査

- 産業技術総合研究所、単層カーボンナノチューブで高強度繊維の紡糸に成功

- The Department of Materials Science and Engineering at the University of Pennsylvania, What is a Carbon Nanotube?

- Nanotube suppliers.com